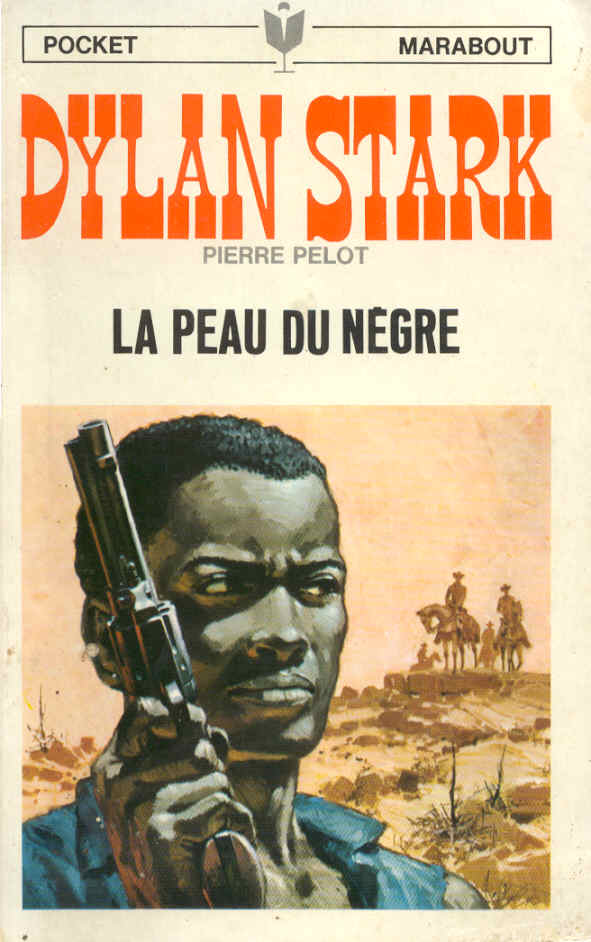

La Peau du Nègre

Date et lieu

Fin mai 1866, en Alabama.

Sujet

Dylan et Kija sont embarqués de force dans une bien mauvaise chasse pour la peau du Nègre. Après la mort d'une tenancière de saloon, un Noir s'enfuit, la peur au ventre, aperçu par les deux compères. Pour découvrir la vérité, et aussi parce qu'on les y contraint, les deux amis se joignent à la "posse" armée, la milice organisée par le shérif, décidée à une "chasse au Nègre" sans merci ni jugement.

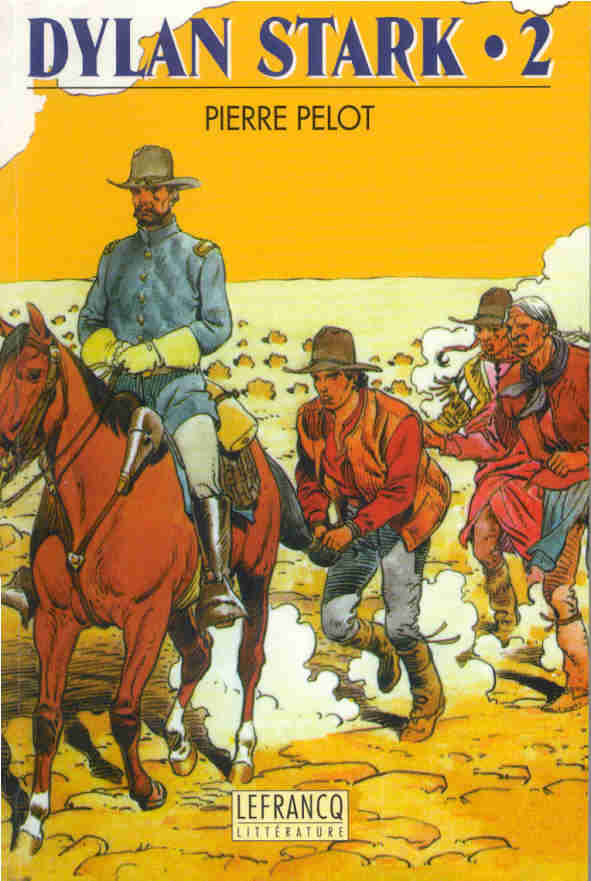

Or, la capture de deux Noirs semblablement miséreux et niant leur identité ne rend pas la tâche facile. Quand il connaît la cause de la mort, en fait accidentelle, de la patronne du bar, le shérif peut-il encore livrer un innocent à une foule raciste et haineuse ? Ou même peut-il simplement continuer d'exercer ce métier ? (Raymond Perrin, Dylan Stark 2, Lefrancq, 1998).

Éditions

Nul doute que, pour un enfant né en 1945, - c'est juste 80 ans après 1865 ! -, l'atmosphère, les privations, les cicatrices encore vives d'un âpre conflit lourd de conséquences durables, ont laissé des traces dont on retrouve aussi la marque parmi d'autres romans plus contemporains. Quant à Dylan Stark, personnage de fiction certes, mais inséré dans un cadre géographique et historique plausible, il subit d'autant plus les séquelles d'une telle période qu'il est un métis né de mère française et de père Cherokee... (Extrait de la préface de Raymond Perrin).

Première page

J'avais peur. Je ne me souviens plus comment c'est venu, ni à quel moment exact. Lorsque je me suis retrouvé devant le saloon, quand j'ai vu la faible lueur de la lanterne qui brillait faiblement, accrochée près de la porte, quand j'ai vu cela, et puis les portières battantes closes, avec le grand panneau refermé derrière elles, alors je me suis aperçu que j'avais peur. Sûrement, la Bête était là depuis un fameux moment, déjà. Je ne me souviens pas avoir jamais autant transpiré.

Rien de plus désagréable, ni de plus impressionnant, je le jure, que cette sueur fraîche qui coulait le long de mon dos, au creux de mes reins, comme une glace plaquée sur ma peau. Au moindre mouvement, le tissu de ma chemise se décollait de moi, avec un chatouillement affreux.

Sûr que le diable était là, quelque part dans la nuit ; sûr qu'il me voyait, caché derrière une de ces ombres tranchantes qui simulaient les maisons rangées de chaque côté de la rue, et qu'il m'espionnait en ricanant.

J'ai pensé à cela, en essuyant la sueur qui me coulait dans les yeux, et voilà qu'en plus de la peur, je me suis mis à guetter le diable et ses yeux rouges.

Pourtant, la rue était calme, vide, sans une seule tache de lune pour y glisser un ou deux pas de valse. C'était une fin de nuit comme je l'avais souhaitée, comme je l'espérais depuis longtemps. Rien que les maisons silencieuses, les maisons de bois et de briques, comme des coffrets posés là pour cacher les secrets des hommes. Rien sur les trottoirs déserts, sous les vérandas. Pas même un chien de nuit, un de ces fantômes au pas cliquetant sur la planche. Juste la nuit, comme un autre monde avec des nuages qui se délayaient là-haut, sur la tête des maisons. Comme un autre monde, oui…

Après tout, peut-être le diable terré dans un coin était-il là pour moi… avec moi ? Peut-être… N'empêche ! j'aurais souhaité qu'un chien…

J'ai fait un pas en avant qui m'a amené juste au bas du perron. J'ai hésité encore. Je suais à grosses gouttes - je les sentais rouler sur ma figure - et j'avais froid en même temps. Une nausée qui se préparait, qui allait monter à ma gorge serrée. Rien que d'y penser, je me suis senti plus froid encore et ma transpiration a redoublé.

Le visage de Leine m'est revenu en tête Mentalement, je l'ai revue pareille à tous ces soirs où je la guettais, caché dans l'ombre ; je l'ai revue, avec ses yeux trop grands qui ne savaient plus rire, tandis qu'elle servait la boisson des hommes dans les guirlandes musicales du piano ferraillant.

C'était ce qu'il fallait pour que j'oublie la nausée - pour que je la repousse au plus profond de moi. C'était exactement ce qu'il fallait pour que je me décide enfin à escalader les trois marches du perron, pour que je me dirige sans hésiter davantage vers la porte close et pour que l'œil clignotant de la lampe se pose franchement sur moi.

Je n'avais plus peur. C'était fini - ou envolé pour le moment. Tant que je reverrais le visage triste de Leine, je savais ne pas trembler… bien que pensant toujours au diable.

Épigraphe

Le couard, c'est celui qui, dans une situation périlleuse, pense avec ses jambes (Ambrose Bierce).

Revue de presse

1968 - Magazine de Madame - Ohé les jeunes !

Septembre 1968. Marthe DUMON

"Rien de plus désagréable, ni de plus impressionnant, je le jure, que cette sueur fraîche qui coulait le long de mon dos, au creux de mes reins, comme une glace plaquée sur ma peau. Au moindre mouvement, le tissu de ma chemise se décollait de moi avec un chatouillement affreux".

Ces lignes sont de Pierre Pelot, tout jeune auteur découvert avec bonheur et largement publié par les éditions Marabout. Ce texte, il le met dans la bouche d'un noir, sujet-thème de l'un de ses romans récents : La Peau du Nègre.

Dans un des États sudistes de l'Amérique, après la guerre de Sécession, tout juste après cette guerre civile américaine qui supprime l'esclavage légal des noirs, - un noir (libre en principe, mais à la lecture du roman on verra qu'il l'était si peu) pénètre la nuit dans un saloon pour y retrouver sa sœur, réduite par la force à l'état de servante et de fille de joie, et l'en extraire.

Le visage de Leine m'est revenu en tête. Mentalement, je l'ai revue pareille à tous ces soirs où je la guettais, caché dans l'ombre ; je l'ai revue, avec ces yeux trop grands qui ne savaient plus rire, tandis qu'elle servait la boisson des hommes dans les guirlandes musicales du piano ferraillant.

Comment a-t-elle échoué là, Leine? P. Pelot le raconte beaucoup plus tard, tout à la fin du roman, lorsque le suspense a vécu, lorsque les blancs auront eu "la peau du nègre". Cette histoire la voici, dite par l'auteur, dans une langue, simple, belle, étincelante, jeune, une langue qui frémit d'indignation et qu'on retrouve si rarement dans les histoires d'aventures. C'est le noir qui parle :

"Leine, c'était ma sœur. Elle avait grandi avec moi au service de gens de l'Est. On n'avait pas été séparés. Après la guerre, le maître a dit que nous étions libres. Alors on est partis (...). On voulait aller à la Nouvelle-Orléans. Là-bas, le pays est beau. Il y a du soleil et les Noirs sont libres. Le maître nous avait dit cela.

Nous sommes arrivés dans cette ville qui s'appelait Demopolis. C'était le soir, après des journées de marche. Nous avions mangé au bord du chemin. assis dans le fossé (...). On était là et on mangeait. quand une troupe d'hommes blancs est passée. Ils riaient et criaient haut et on leur a fait signe car ils avaient l'air gai. Et voilà qu'ils se sont arrêtés, voilà qu'ils ont commencé à ennuyer Leine. Je ne savais pas s'ils jouaient ou s'ils se moquaient et je n'ai rien osé, un moment. Puis, l'un d'eux a tiré Leine, il a dit qu'il l'emmenait avec lui. Alors, elle a crié. Et alors, moi, j'ai voulu la délivrer de leurs pattes, mais ils m'ont assommé".

Le noir se met à la recherche de sa sœur et il la retrouve : "Je l'ai vue, attifée comme une poupée, servant à boire dans le saloon. Pendant quinze jours, j'ai surveillé la maison, j'ai interrogé les Noirs. J'ai vu beaucoup de choses... puis, j'ai vu Leine, un soir, et je lui ai parlé. J'étais entré pour boire. Elle n'a pu que me dire qu'on l'avait vendue à la femme du saloon et qu'elle devait servir à boire. Elle ne pouvait partir. Et moi je lui ai dit que je viendrais la chercher".

Voilà, shérif. Voilà quelle était la femme qui est morte.. une trafiquante de négresses, sûrement honorée par toute la ville.

La boucle est bouclée. Il y a eu mort et nous nous retrouvons aux premières lignes du roman avec la citation desquelles je commençais cet article.

Le Noir, paralysé de peur, est entré la nuit dans le saloon. Sa panique le rend effroyablement maladroit. Il trébuche. Le bruit éveille toute la maison. Découvert, il l'est. On allume, on vient. La patronne se profile dans l'escalier, un fusil à la main : elle tire puis, sans doute frappée d'une crise cardiaque, s'écroule sur les marches. Il pressent la suite des événements et pense : "Maintenant, ils vont me pendre Et je n'ai même pas tiré !"

Alors, c'est le mot qui convient : il détale. Et la meute se forme et se lance à sa poursuite, une longue poursuite mouvementée qui dessine la trame du roman et met en scène un très beau personnage, Dylan Stark, un métis, un "bois-brûlé" dit P. Pelot, un homme à la conscience haute, claire, déchirée et à la situation difficile au carrefour entre les mondes implacablement ennemis des noirs, des blancs et des indiens d'Amérique.

Pourquoi lire Pierre Pelot dont plusieurs romans ont été publiés dans la collection Marabout Junior et s'adressent aux jeunes, et d'autres qui conviennent autant aux adultes qu'aux adolescents, dans la collection Pocket Marabout ?

Parce qu'à travers de passionnantes aventures de la prairie américaine, entre autres, Pierre Pelot rétablit la vérité. Il écrit, quelque part dans une oeuvre déjà ample, ceci : "Les victoires indiennes sont toujours nommées massacres… Tandis que les massacres commis par les blancs reçoivent le nom glorieux de victoires".

Pierre Pelot connaît à fond l'Amérique du siècle dernier, sa topographie, ses mœurs et ses guerres. Mais ce passionné du Far-West est antiraciste et anti-violent et dans la littérature du genre western, c'est extraordinairement rare. Sa non-violence et son antiracisme, il les exprime dans de belles histoires de luttes entre Noirs et Indiens ligués contre les propriétaires blancs, dans le récit d'amitiés privilégiées qui unissent blancs et hommes de valeur avec des thèmes de mariage mixte, etc.

Pierre Pelot, 24 ans, qui vit seul avec sa mère dans son

village natal des Vosges, au Val d'Ajol, est installé dans le l9e siècle américain.

Mais il écrit des livres d'actualité et des livres courageux. Car la lutte des

Indiens contre les Rangers, des Noirs contre les planteurs du Sud, prolonge ses

échos dans le monde d'aujourd'hui et provoque fatalement chez le lecteur de 15,

35 ou 50 ans des rapprochements avec des événements bien récents : le meurtre

de Martin Luther King à Memphis, les émeutes raciales de Washington et

ailleurs, la marche des Pauvres gens, la mort tragique de Robert Kennedy à Los

Angeles.

La haine...

Le règne de l'arme à feu et de la violence ont, en Amérique, d'anciennes et solides racines.

Date ?

La Peau du Nègre, par Pierre Pelot, qui vient de paraître chez Marabout reprend le thème antiraciste, mais le Noir dont Pelot va entreprendre d'empêcher le lynchage est loin d'être un innocent intégral. Il ira même jusqu'à tenter de livrer un autre Noir à la solde de ses poursuivants, faisant ainsi preuve de lâcheté. Mais Stark comprend ce que la peur d'un homme seul, face à la haine implacable d'une troupe nombreuse et bien armée, peut le déterminer à faire. Il sait que la fatigue, la faim, la soif finissent par abattre parfois jusqu'au sens moral.

Une fois encore, Pelot défend une cause chère au cœur de la plupart des hommes. Le héros, Dylan Stark, éprouve souvent de redoutables scrupules de conscience avant de faire son choix, de défendre les uns et de s'attaquer aux autres. Pelot veut nous montrer une image typique, non tronquée, des États-Unis au temps de la conquête.

|

Page créée le mardi 8 janvier 2002. |